異色の元弁護士作家・新川帆立の仕事論「自分に向いていることよりも、 小説家になるという好きなことを選んだ」

第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞し作家デビュー。10月にはデビュー作『元彼の遺言状』の続編『倒産続きの彼女』が発売され話題を呼んでいます。ミステリー界に新風を巻き起こした新人作家・新川帆立さんの魅力に迫るインタビューを発売中のsmart12月号で掲載していますが、こちらではノーカット完全版を2回に分けてお届け。本誌では紹介しきれなかった新川さんの今の気持ちが詰まっています!

AV女優、作家、犬の飼い主。「紗倉まな」 という生き方が詰まったエッセイ集『犬と厄年』を語る

関連記事>>“このミス”大賞作家・新川帆立を悩ませる「女性目線のかっこいい男、男性目線のかっこいい男」の違い

衣装はすべて本人私物

自分に向いていることよりも、

好きな小説家になることを選んだ

――そもそも新川さんが作家を目指したきっかけは何だったのでしょう?

「16歳の頃に夏目漱石の『吾輩は猫である』を読んで、自分でも小説を書きたいと思ったのが最初のきっかけです。近代的なことが書いてあるにも関わらず、難しくなくわかりやすくて面白い。それまでに出会った純文学や小説はとっつきづらく難しいイメージでしたが、『吾輩は猫である』はとてもわかりやすくてユーモアがあって猫もかわいくて。明るい文体や心がふんわり暖かくなるような話に触れたのが初めてだったこともあって、私もこんな文章を書けるようになりたいと思ったことが印象に残っています」

――明るい文体や心がふんわり暖かくなるような文体は、今のご自身の小説にも生かされていますか?

「自分自身がネアカ(根明)というかポジティブなほうなので、あまり暗い話は書けないというのはあるかもしれないです。今も主人公が暗い話は読むのは好きですが、自分が書いてもどこかカラッとしてしまいます。しっとりしたものが書けないと悩んでいた時期もあったんですが、小説教室に通っていたときの講師である元編集者の方に『暗い文章を書く作家はたくさんいるのだから、あなたは明るいものを書けばよいのでは?』と言っていただいたことで吹っ切れた気がします。私は、“なんだか意味がわからないけれど、高尚な感じがする”という小説はあまり好きじゃない。他の人が書けないことを誰にでもわかるように書くということを大切にしています。わからないってとってもストレスだと思う。小説は娯楽商品なので、頭を使って考えるということは誰もやりたくないと思うんです」

――小説は「読んで理解できないほうが悪い」という考え方が根強いイメージです。

「そうそう。でも私は読者の知的好奇心には応えたいと思っていますが、知的虚栄心みたいなものは無視しようと思っています。皆さん、自分の脳みそはご自身のお仕事に使っていただいて、娯楽である小説を読むときはボーッとした状態でも読めるというのがいいのではないかと思っています」

――小説家の夢を持ちながらも、大学卒業後は小説家ではなく弁護士の道へ。それはなぜだったんでしょうか?

「やりたいことと向き合うのが怖いという思いがありました。1つ目は、幼い頃から持っていた夢が破れること。やりたいことだからこそ、できなかったときのダメージが大きいのではないかと思っていました。2つ目は、小説家になっても収入が安定しないこと。それは、小説家になりたいという夢を抱いた高校時代からわかっていたので、弁護士資格を取ることで、もしダメでも弁護士に戻れるという保険を作ったんだと思います。今振り返ると、最初から小説家をまっすぐ目指したとしても、小説を書けなかったときのことが一番怖かったんだと思います。特に小説は、いつか書きたいとかいつでも書けると言いつつ、いつまで経っても書かないし書けない人がたくさんいるモノでもある。書かないうちは、書き始めたらすぐに傑作が書けると思いこんでいられるけど、書き始めた瞬間に現実を突きつけられるということが自分にも起きるのではないかと思っていたんだと思います」

――小説家にいつかなるための土台を作るために、漠然と抱えていた不安を一つずつ解消していったということですね。

「私は物事を分解して考えることを習慣にしていて、まず悩みを書き出して、それを深堀りしていくことで1つずつクリアしていくようにしています」

――弁護士として働いている間に体調を壊されたことが、夢である小説家をめざす直接のきっかけになったそうですね。

「弁護士として働いていた頃は、毎月150時間程度の残業が当たり前で土日も仕事という状態が続いていました。メンタルは大丈夫だったんですが、まず血尿が出て、右耳が聞こえなくなって、めまいがするようになって。そのあたりで、体調がおかしいなと気がついて休職を決意しました。それまでは体が丈夫で不調というのがほとんどなくて、初めて自分の体が思い通りにならないということを経験しました。そのことがこれから先の人生を考えるきっかけになって作家教室に通い始めたり、具体的に動き始める原動力になりました」

――収入が保証されている弁護士を続けようとは思いませんでしたか?

「それはありませんでした。やってできなくはないけど、自分には向いていないと感じていたんです。仕事場を見回してみても、私よりも法律が苦手な人でも、弁護士という仕事が好きな人は結構楽しくやっていて。私は弁護士として契約書を作ったりクライアントにアドバイスをしたりというのは得意ですが、能力としてそれができたとしても好きなことではなくて、“できること”と“やりたいこと”がずれているというのは、ずっと感じていました。人に感謝されることにはやりがいも感じていましたが、それよりもできないかもしれないけど、小説を書いてみたいという気持ちは常に持っていました」

――実際に小説家になった今は「書けないかも」という恐怖はなくなったものでしょうか。

「恐怖がないというよりも、今は書くのに必死で他のことを考える余裕がないというのが本音です(笑)。賞をとってデビューして戦場に出た今は、がむしゃらに書くので精一杯です。ただ、小説家として長く続けていくために、毎回それぞれの作品に対して自分なりに課題を作って小説と対峙しています。この作品に関してはここを強化しよう、というふうに。だから、自分がその課題をクリアできているかと言うのを常に気にしてはいます。あと、業界内の評判も私の耳には入ってこないので、そんなに気にせずにできているかなと思っています」

小説を書くときも

弁護士的な理論と

理数系ならではの

考え方が生きている

――『このミステリーがすごい』に関しては、大賞を取るための対策として様々な対策をされたそうですが、その後の作品にもその対策や課題を作るということが生かされていると。

「そうですね。ぼんやりと書けないタイプなので、1作品ずつ課題を設定して、こういう読者さんに向けてこういう気持ちになってほしいという部分を狙って書くようにしています。すべての作品に関して、読者層や読み味や読み応え、見どころなど、どこにフォーカスするかを考えています。1冊ずつフォーカスポイントを変えることで、そこがうまくなったり強化されたりするので、全体的に文章力のアップにつながっていくのではないかと」

――作品作りの過程について伺います。ストーリーと登場人物のキャラ設定はどちらが先なのでしょうか?

「ストーリーですね。別の媒体で『先祖探偵』という小説を書いているんですが、その媒体の読者は普段から時代物などを読んでいらっしゃる高齢者層が多くて、キャラやストーリーのうねりよりもほっこりとした文章や旅気分を味わいたいと言うのがニーズなので、ストーリーとは関係ない食事シーンをたくさん盛り込んだりしています。苦手な部分ではあるんですが、それをやることで自分の描写力が上がったりすることもあるので。ただ、『元彼の遺言状』の剣持麗子シリーズは、とにかくキャラクターと設定とストーリーが大切だと思って書いています」

――まず最初の段階でミステリーというジャンルを選んだ理由も気になります。

「最初はファンタジー小説が書きたかったんです。だけど、小説教室でこのジャンルは自分に向いてないなと気がつきました。ファンタジー系を書くのが上手な人を見るとだいたい天然系の方が多くて。その人達には確固たる世界観があって、頭の中で映像が浮かんでいるということに気がついて。それを文章に起こしているだけみたいなところもあって、私とは書き方がまったく違うなと思ったんです。それで、もっと現実的なものを題材にしようと方向転換を決めました。ミステリーを選んだのはたまたまだったんですが、今、私が書いているのはハードコアのミステリーではないので、もう少し踏み込んだミステリーを書けるようになりたいなという気持ちもあります。そのために、最近は改めてミステリー系の小説を読んで研究しているんですが、まだコツが掴めてないです」

衣装はすべて本人私物

2作目の『倒産続きの彼女』は

女性同士のつながりを感じる物語

――10月には2作目となる『倒産続きの彼女』が発売されました。

「2作目も読者の皆さんは剣持麗子が主人公の物語が読みたいと思っていらっしゃるのは知っているんですが、そうは言っても麗子ちゃんシリーズが続いたら、みんな途中で飽きちゃうでしょ?っていう気持ちがあって。それで、麗子ちゃんは出てくるけど、ちょっと角度を変えたほうがこのシリーズとしては楽しんでもらえるだろうなと思って、今回は主人公を変えています」

――『倒産続きの彼女』では、主人公・美馬玉子と剣持麗子の女性同士のつながりを感じることができるストーリーですが、新川さん自身、女性同士のつながりについてはどのように感じていますか?

「私は周りの女性に助けてもらったことしかなくて。弁護士時代もそうでしたし、小説教室で仲良くしている女性の先輩作家さんたちもそうでした。今まで、基本的に男社会を歩いてきたということもあって、女同士で足の引っ張り合いをするというよりは、女同士で結託して乗り切っていく場面のほうが多くて。だから女同士の喧嘩もしたことがないし、女同士の妬み嫉みで友情が壊れていく、みたいなことって私にとってはそんなに現実味がないんです。多分世の中では起きているんだろうけど、そうじゃない世界もあるよね、というのが自分の実感です」

――弁護士という男社会の中にいた新川さんにとって、女性同士のつながりとは?

「基本的に女性のほうがきめ細やか。疲れているときに気がついて『大丈夫?』って声をかけてくれるのもだいたい女性ですし。やはり女性のほうが細かい部分まで目が行き届いているのかなという気はしますね。小説教室の先輩たちには、今も辛いことがあるとLINEして慰めてもらったりしています。たぶん、めちゃくちゃ手がかかる後輩だと思われていると思います(笑)」

――小説教室の先輩方には賞の結果なども報告したりしますか?

「受賞したときは皆さんも一緒に喜んでくれます。もちろん落選したときもすぐに報告します。前に『落選した』と報告したら、『多分、原稿が何らかの理由で出版社に届かなくて、選考委員に読んでもらえなかったんだよ』と慰めてもらったのが印象に残っています」

――主人公・美馬玉子は、ミス・パーフェクトな剣持麗子に対して引け目を感じていますが、一緒に仕事をして麗子の人間性に触れていくうちに“バディ”としての良い関係性を築いていきます。この玉子の感情は、新川さんの中にもあるものなのでしょうか?

「それって女性特有というよりは性別関係なく誰にでもあるものだと思っています。この作品は、1冊目を出したときの私に対するアンチコメントを参考にしています。結構読者の方の中には麗子イコール私、みたいな印象があるみたいで、どうやらそのアンチの方は女性よりも男性に多いように感じたんです。何でも持っているから弱い人の気持ちがわからないだとか、軽薄であるとか、自己中心的であるとか、いろいろ書いてあって。なぜその人たちがそう感じたかをアンチコメントをじっくり観察して分析しながら2冊目を書き上げました。作家の森博嗣さんはアンチコメントが大好物で、アンチな人はノーガードで殴ってくるから相手のことがよく見えるって何かに書いていたのを見かけて、それは確かにそうだなと思って。麗子のようなキラキラした人を見たときに人はどんな反応を示すのかっていうのをアンチコメントからじっくり推理して、その感情を玉子に投影しました。実際にはもっとドロドロした感情なのかもしれないですけれどね」

戦略を立てて

そのとおりに実践する。

その作業がたまらなく好きです。

――ちなみにネットやSNSでエゴサーチはする派ですか?

「しないようにしています。読者の声は参考になることも多いんですが、その通りに書いたからといって読者が喜ぶわけではないので。最終的に私が面白いなと思ったものを出さないと意味がないし、結果的に満足していただけない。あとは、褒められるのは嬉しいけど、褒められるために小説を書いているわけではないという気持ちがあります。例えば、『元彼からの遺言状』だと、“麗子ちゃんがかっこよかった”って言われても、かっこよく書いてるし、って思っちゃう(笑)。自分の意図したことが届いているという確認作業でしかないので、読者の声には振り回されません。とはいえ、薄目では見ていますよ(笑)。作品を作るときには、プロである編集者さんの意見を全面的に尊重します」

――プロは信頼しているということですね。

「もしかしたらそれは弁護士の経験によるものなのかもしれないですね。弁護士としてクライアントの意見や要望は聞きますが、その通りにしても仕方がないしそれが弁護士の仕事ではない。弁護士は他に税理士さんなど様々な分野のプロフェッショナルの方々と一緒に仕事を進めていくので、それぞれの専門家の意見は信頼しているんです。つまりそれぞれの分野のプロが総力を結集してクライアントさんが喜ぶ結果を作るというのが弁護士の仕事なので、小説を書く上でも専門家である編集者の意見を取り入れるというのは、その経験から培ったものなのではないかと思います」

――囲碁や麻雀もお好きでプロ雀士経験もあるそうですね?

「そうですね、ストラテジー(戦略)が効くというところが面白いですね。こうしてみようと作戦を立てて、その結果うまくいったりいかなかったり。それって小説でも同じで、作ってみてもうまくいったりいかなかったりする。なので事前に計画を立ててその通りに実行してみるっていうのが好きですね」

――麻雀は理不尽なことも多いですよね。

「そこが面白いところ。囲碁に関しては戦略もそうですが、日々積み重ねてきた努力が8割ぐらいを占めていて、本当のハイレベルなところで勝敗が決まる。麻雀の場合はもう少し格上の人に勝ったり格下の人に負けたりっていうのが多いので、工夫のしがいがあります。番狂わせが起こりやすいからこそどうやって格上の人を倒すか、作戦を立てる余地があるのでそこが面白い。それって小説も同じで、自分の実力としてはベテランの人にはかなわないけど、読者の満足度を高めるにはどうしたらいいのかっていうことはいつも考えていますね。下手なら下手なりの戦い方、みたいな考え方があります」

(了。第2回へ続く)

Profile/新川帆立

しんかわ・ほたて●小説家。1991年2月生まれ。アメリカ合衆国テキサス州ダラス出身、宮崎県育ち。東京大学法学部卒業で元弁護士。プロ雀士としても活動経験あり。2020年、第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞し『元彼の遺言状』(小社刊)で作家デビュー。現在、『元彼の遺言状』の続編となる『倒産続きの彼女』(小社刊)が好評発売中。

本人コメント付き!

新川帆立の作品紹介

最新刊はデビュー作の続編となる

リーガル・ミステリー!

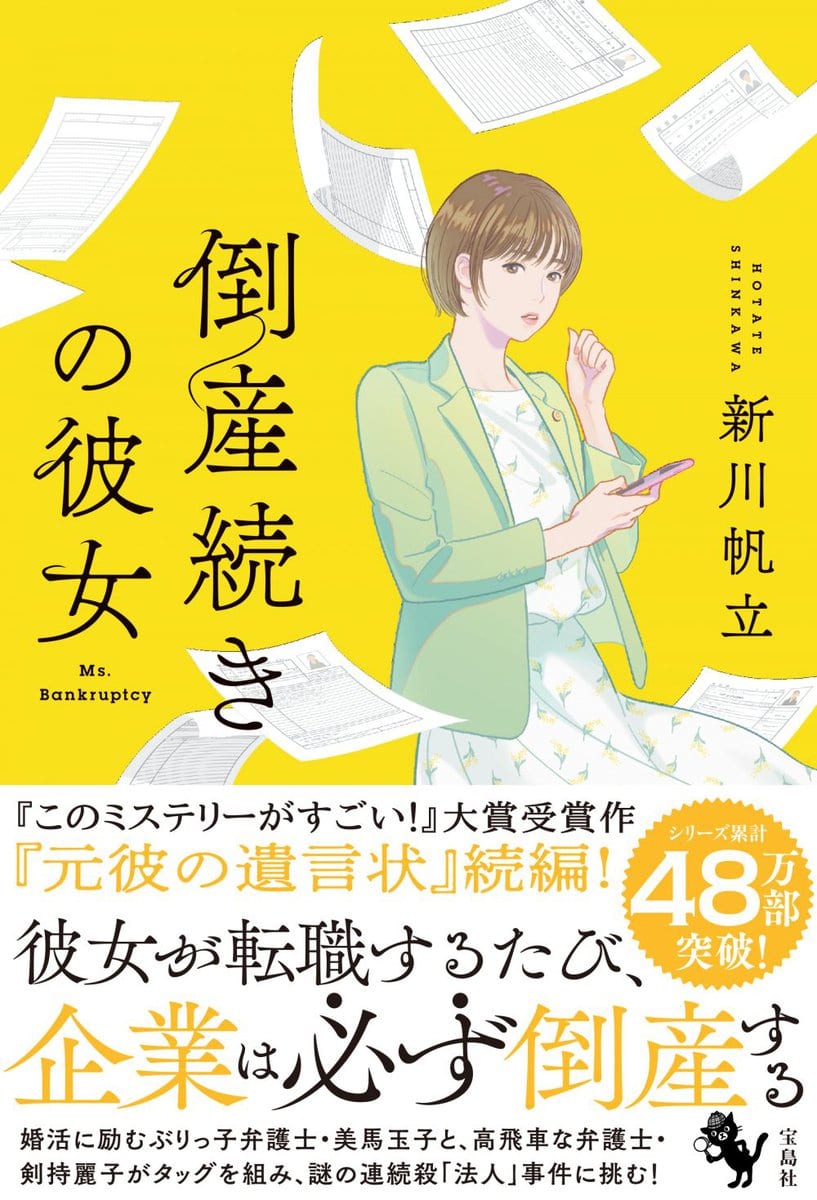

『倒産続きの彼女』

(ソフトカバー)¥1,540/小社刊

倒産の危機に瀕した会社を救うべく、「務めた会社がすべて倒産している」という女性について調査を命じられた女性弁護士・美馬玉子。嫌々ながらも、高飛車だが敏腕の先輩弁護士・剣持麗子とコンビを組み真相に迫っていく。調査が進む中、関係者の死体が発見され、結末は思わぬ展開へ。

新川帆立コメント

「主人公は女性ですが、男社会である弁護士事務所を舞台に書いた物語なのでsmart読者にも共感していただけるポイントがあるはず!過酷な競争社会を生きる方々がこの本と向き合うことで、ホッと一息つける時間を過ごしていただけたら嬉しいです!」

大賞受賞作&40万部突破の

大ヒット記録を更新中!

『元彼の遺言状』

(ソフトカバー)¥1,540、(文庫)¥750/ともに小社刊

「僕の全財産は、僕を殺した犯人に譲る」という奇妙な遺言状を残し製薬会社の御曹司である元彼が亡くなった。弁護士の剣持麗子は犯人候補に名乗りを挙げた元彼の友人の代理人として奔走する中で、事件の核心に迫っていく。重苦しい世の中の空気を吹き飛ばす、新時代のミステリー。

Photography_SATOSHI OMURA

Hair & Make-up_RIKA SAGAWA

Interview & Text_REMI SATO

Edit_YOHEI KUMAGAI

この記事をシェアする

この記事のタグ