「闘将」の最期は栄光か孤独か——江本孟紀が見た、星野仙一“晩年の真実”

執筆者: ノンフィクションライター/長谷川 晶一

現役時代には「燃える男」と称され、監督時代には「闘将」と呼ばれた星野仙一が天に召されてすでに7年が経過した。一体、星野仙一とはどんな人物だったのか? 彼が球界に遺したものとは何だったのか? 彼の実像を探るべく、生前の彼をよく知る者たちを訪ね歩くことにした。彼らの口から語られる「星野像」は、パブリックイメージ通りである一方で、それとは異なる意外な一面もあった。「星野仙一」のリアルに迫りたい——。【江本孟紀インタビュー全2回の2回目/第1回を読む】

米高騰の今、なぜ「ご飯のお供」専門家は自ら田植えを始めたのか? おかわりJAPAN・長船クニヒコが語る米づくりのリアル

NHK専属解説者として全国区の知名度を獲得

1982(昭和57)年の現役引退後、星野仙一が選んだのは「NHK」という金看板だった。その6年後となる88年10月に発行された『優勝 中日ドラゴンズ 88感動の激闘譜』(中日新聞社)には、こんな一節がある。

《私は、特別に星野に“帝王学”と言われているようなことは教えていませんよ。彼が自分で、私から引き出していったものを、彼なりに生かしたのであって、教えたものは一つもないと言ってもいい。》

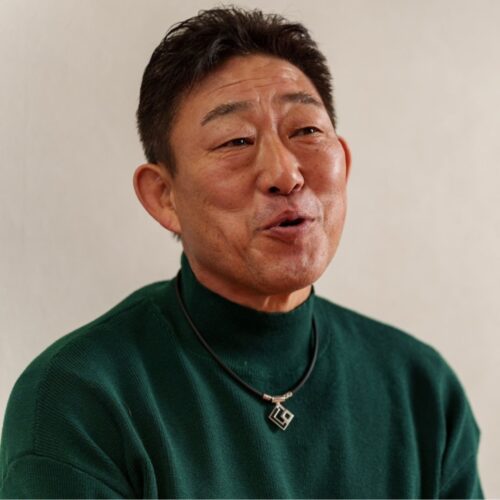

読売ジャイアンツを9連覇に導いた川上哲治の言葉である。現役引退後、星野はNHKの解説者となった。その橋渡しをしたと言われているのが、同じくNHKの専属解説者の川上である。東京六大学リーグの1学年後輩で、大学時代から星野を知る江本孟紀が解説する。

「NHKには東西に両巨頭がいました。東が川上さんで、西が鶴岡(一人)さん。星野さんがNHKを、そして川上さんを選ぶのはよくわかります。結局、巨人なんですよ。東海圏、関西圏だけでは食っていけないんです。現役引退後、野球界において正統派として王道を歩むのであればNHKであり、川上さんの力が必要なんです。だって、国営放送のNHKもV9の川上さんも全国区だから。そこに目をつけるのが星野さんの眼力なんです」

前編で述べたように、明治大学時代には巨人入りを希望していた。しかし、ドラフト会議では指名されなかった。以来、星野の胸の内には「打倒ジャイアンツ」が常に息づいていた。しかし、いざ現役引退後に頼ったのはまさに「巨人の威光」だった。

「現役時代にすでに巨人相手に結果を残しているから、この時点でもう恨みつらみはないですよ。巨人戦でバンバン勝つことで、世間では《男・星野》を確立した。それでもう充分。そして引退後に、球界の本流で生きていくためには川上さんを頼るのも当然のこと。星野さんなりの計算です」

現役時代には歴代6位となる35勝を巨人から挙げた。選手としての星野はそれで満足だった。そして、自身の今後を見据えた際に、星野がよりどころとすべきは中日ではなく巨人。地方局でも民放でもなくNHK。つまり、名古屋ではなく全国区を志向したのである。

「この頃、各球団のオーナーは自軍の監督を選ぶ際にいの一番に川上さんにお伺いを立てていました。巨人だけでなく各球団の監督人事にまで影響力を及ぼしていた。だから、川上さんは《球界のドン》と呼ばれていたんです」

NHKの評論家時代には『サンデースポーツスペシャル』のメインキャスターとして、一気に知名度を高め、現役時代の「燃える男」とは異なる、柔和で穏やかな司会ぶりは好評を博した。そして87年、満を持して古巣・ドラゴンズの監督となった。40歳になったばかりの青年監督の誕生だ。背番号は「77」。Ⅴ9時代の川上に敬意を表してのものだ。

この記事を書いた人

1970年生まれ。早稲田大学卒業後に出版社へ入社し、女子高生雑誌『Cawaii!』などのファッション誌の編集に携わる。2003年からフリーに。ノンフィクションライターとして活動しながら、プロ野球12 球団すべてのファンクラブに入会する「12 球団ファンクラブ評論家®」としての顔も持つ。熱狂的な東京ヤクルトスワローズファンとしても知られ、神宮球場でのホームゲームには全試合駆けつける。単行本が7刷となり文庫化もされている『詰むや、詰まざるや 森・西武 vs 野村・ヤクルトの2年間』(単行本:インプレス、文庫:双葉社)をはじめ、ヤクルト関連の著書・連載多数。スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』(文藝春秋)にも定期的に寄稿中。日本文藝家協会会員。

お問い合わせ:smartofficial@takarajimasha.co.jp

この記事をシェアする

この記事のタグ

関連記事