星野仙一は野球人か、役者か?江本孟紀が明かす「威嚇と笑顔」で球界を生き抜いた“燃える男”の処世術

執筆者: ノンフィクションライター/長谷川 晶一

現役時代には「燃える男」と称され、監督時代には「闘将」と呼ばれた星野仙一が天に召されてすでに7年が経過した。昭和、平成を代表する野球人である一方、優しさと厳しさ、飴と鞭を巧みに使い分けた人心掌握術は、現在の観点から見れば、行きすぎた「根性野球」「精神野球」といった側面がクローズアップされたり、選手たちへの鉄拳制裁が問題視されたりすることもある。

一体、星野仙一とはどんな人物だったのか? 彼が球界に遺したものとは何だったのか? 彼の実像を探るべく、生前の彼をよく知る者たちを訪ね歩くことにした。彼らの口から語られる「星野像」は、パブリックイメージ通りである一方で、それとは異なる意外な一面もあった。「星野仙一」のリアルに迫りたい——。【江本孟紀インタビュー全2回の1回目/第2回へ続く】

米高騰の今、なぜ「ご飯のお供」専門家は自ら田植えを始めたのか? おかわりJAPAN・長船クニヒコが語る米づくりのリアル

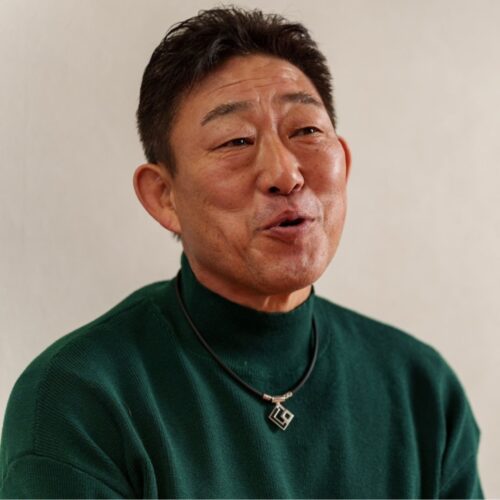

「星野さんは大学時代から2つの顔を使い分けていました」

1968(昭和43)年のことだった。星野仙一は明治大学4年、江本孟紀は法政大学3年、神宮球場で行われた東京六大学リーグ公式戦での出来事である。マウンド上の江本に向かって、「おいピッチャー、内角に投げたらわかってんだろうな、コラ!」と、執拗なヤジを飛ばしていたのが、三塁コーチャーズボックスにいた星野である。

「不愉快でたまらなかったね。明治と戦うときはいつもそうだったけど、星野さんのヤジがとにかくうるさい。いらんことばかり言って、こちらを挑発してくる。最上級生でキャプテンだった星野さんは、相手チームには威嚇行為をして、判定に不服なときには審判をにらみつけることまでしていた。僕も気が長いほうじゃないから、星野さんのヤジに対して“いい加減にせんかい!”とマウンドから向かったこともありましたよ」

一触即発状態となったこのときは、1学年上の女房役である田淵幸一が「エモ、やめておけ」と止めに入ったことで、大事には至らなかった。星野に対する印象は最悪なものだった。しかし——。

「後日、大学野球連盟の事務局に用事があって神宮球場に向かったら、そこに学生服姿の星野さんがいました。僕の姿を見つけると、“お前、この前の試合でオレにつっかかってこようとしたヤツか?”と近づいてくる。こちらも身構えますよ。すると星野さんは笑顔を浮かべながら、“まぁ、そう怒るな。あれが島岡野球だ”と言って、僕の肩をポンと叩いた。拍子抜けしたというか、何というか……。それが星野さんとの最初の会話でした」

このとき江本は、星野の本質である「威嚇と笑顔」を初めて体感する。星野が口にした「島岡野球」とは、闘志をむき出しにして相手に挑んでかかる、明治大学・島岡吉郎監督が推し進めていた野球スタイルを指していた。

「後のプロ野球選手時代、監督時代にも通じることだけど、星野さんは《威嚇と笑顔》の使い分けを、大学時代にすでに身につけていました。試合中には審判にも食ってかかるほどなのに、グラウンドを離れると審判たちは口々に“星野君は礼儀正しい”と評判だった。当時の僕はまだ彼の本質をわかっていなかった。でも、大学時代の星野さんが2つの顔の使い分けをしていたことには気づいていました」

大学時代の星野にはすでに、後の「優しさと厳しさ」「飴(アメ)と鞭(ムチ)」に繋がる萌芽があった。それが江本の見立てである。

この記事を書いた人

1970年生まれ。早稲田大学卒業後に出版社へ入社し、女子高生雑誌『Cawaii!』などのファッション誌の編集に携わる。2003年からフリーに。ノンフィクションライターとして活動しながら、プロ野球12 球団すべてのファンクラブに入会する「12 球団ファンクラブ評論家®」としての顔も持つ。熱狂的な東京ヤクルトスワローズファンとしても知られ、神宮球場でのホームゲームには全試合駆けつける。単行本が7刷となり文庫化もされている『詰むや、詰まざるや 森・西武 vs 野村・ヤクルトの2年間』(単行本:インプレス、文庫:双葉社)をはじめ、ヤクルト関連の著書・連載多数。スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』(文藝春秋)にも定期的に寄稿中。日本文藝家協会会員。

お問い合わせ:smartofficial@takarajimasha.co.jp

この記事をシェアする

この記事のタグ

関連記事